ボードゲームを自分で作ってみたい!そう思ったことはありませんか?アイデアを形にして、誰かと遊んでもらう体験は、他にはない喜びがあります。

実は、近年は印刷や販売の環境も整い、個人でも手軽にオリジナルゲームを作成したり販売したりできる時代になっています。

この記事では、初めてでも取り組みやすいように、自作ボードゲームの作り方から販売までを、ステップごとに丁寧に解説します。 企画・デザイン・印刷・販売の流れを順に説明するので、ぜひお役立てください。

1. コンセプトの企画

テーマを設定する

ゲームのテーマを決めます。テーマとは「プレイヤーにどんな世界観で何を伝えたいか」です。初めて作るなら、自分がワクワクする題材や感情を動かされた題材を選ぶと良いでしょう。

テーマは具体的であるほどゲーム内容に落とし込みやすくなります。例えば「どうぶつの対戦」より「ペンギンの対戦」、「ペンギンの対戦」よりも「ペンギンの領地争い」のように具体性を高めると、ゲームの方向性がブレにくくなります。一度決めたテーマは制作中にぶれないようにしましょう。途中でテーマを変えてしまうと、それはもはや別のゲームになってしまいます。

もし企画中に行き詰まったら、最初に決めたコンセプトを思い出し、それを軸に調整することが大切です。ルールやデザインは変更しても、核となるテーマは固定しておくと、完成まで迷走しにくくなります。

体験を考える

また、ゲームのプレイ体験(=プレイヤーがゲーム中に何をしてどんな気分を味わうか)もテーマとセットで考えます。テーマを伝えるためにどんな体験を提供するかを考え、プレイヤー数やプレイ時間もそれに合わせます。例えば「ペンギンの領地争い」がテーマなら、プレイヤーに陣地を競わせるのか、クイズ形式にするのか、協力して悪いボスペンギンを倒すのか、といった具合にテーマに沿った遊びの体験を発想しましょう。

構成を決める

カードゲームなのかボードを使うのか、協力か対戦か、プレイ人数や所要時間など、大まかな構成を決めます。初心者の方は、いきなりコンポーネントが多い大作よりもカード中心のシンプルなゲームから始めるのがおすすめです。コンポーネントが増えると製作コストが跳ね上がるため、要素はなるべく絞り込むよう意識しましょう。

例えば「コマ100個・カード1000枚使う壮大なゲーム」となると、製造コストが膨大になり現実的ではありません。少ない部品数で成立するゲームの方が初めての作品には適しています。

また、短時間でさっと遊べるパーティーゲームにするのか、じっくり遊ぶ戦略ゲームにするのか、対象年齢は子ども向けか大人向けか、といった観点で難易度の方向性も固めておくと良いです。

2. ルールの設計

テーマ・体験・構成が決まったら、ルールの設計に入ります。ルールはゲームシステムとも呼びますが、細かい調整が必要で、最も時間がかかる工程です。

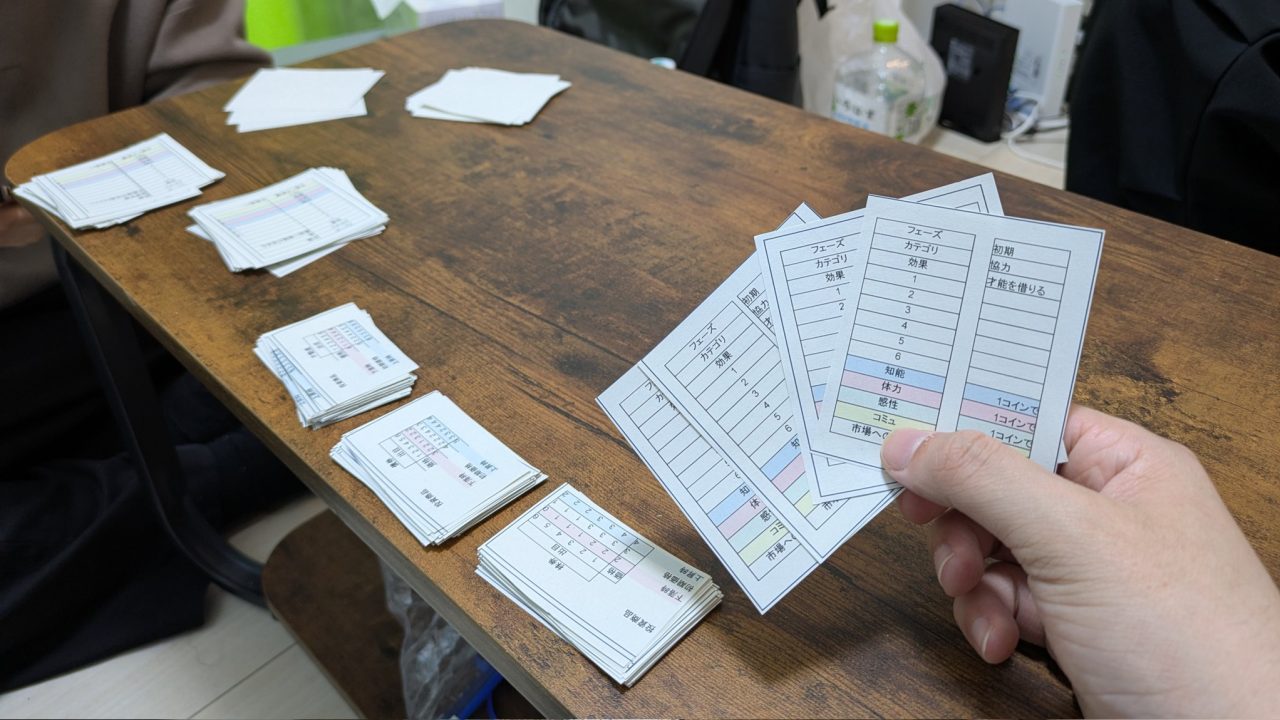

頭の中でルールの骨子を考えたら、できるだけ早くプロトタイプ(試作品)を作ってテストプレイしましょう。完成度は低くても構いません。

紙やペンでコマやカードを作り、考えたルールで実際に遊んでみます。頭の中では「面白いはず」と思っていたアイデアも、実際にプレイすると全然面白くないことはよくあります。早い段階で改善点に気づくためにも、テストプレイはできるだけ早く実行するのがおすすめ。

プロトタイプ制作にはお金をかける必要はありません。画用紙やコピー用紙をカード状に切ったり、100円ショップのトランプやサイコロ、おはじきなどを利用したりすれば十分です。

またぜひおすすめしたいのは、ぜひ友人や家族にもテストプレイをお願いすることです。ゲームを考えた人と初めて遊ぶプレイヤーの視点は結構違うので、作者の想定外の遊び方やルールの抜け穴が見つかることは多いです。他人に遊んでもらって初めてわかることも多いので、可能なら誰かにテストに付き合ってもらいましょう。

テストプレイで改善点が見つかったら、修正して再度テストを繰り返します。ルールの調整は地道な作業ですが、この試行錯誤こそがオリジナルゲーム制作の醍醐味でもあります。

なお、テストプレイしながらルールやカードの内容は随時ExcelやGoogleスプレッドシートなどにメモっておくと、後にルールブックを書く際に作業が楽になります。

試作段階では失敗を恐れずアイデアをどんどん試すことが大事です。面白くなるまで、ルールを追加したり、削除したり、数字を調整したりして、ブラッシュアップをしていきましょう。

3. コンポーネント制作

ゲームのルールが固まってきたら、コンポーネントのデザインと制作に取りかかります。コンポーネントとは、ボード、カード、コマ、タイル、チップなどゲームを形作る全てのパーツのことです。コンポーネントをデザインする際は、テーマがきちんと伝わること、ルールが直感的に理解できること、そして遊びやすいことに配慮しましょう。

アイコンやレイアウトを工夫して情報を見やすくしたり、色使いで雰囲気を演出したりと、見た目とUIを両立させるデザインが理想です。自分でデザインするのが難しい場合は、デザイナーに依頼するのも一つの手ですね。予算に余裕があればプロの力を借りて、コンポーネントのクオリティを高めることで完成度が格段に上がります。

印刷業者に発注する前提で、各コンポーネントの数量やサイズ・形状を仮決定してから、印刷業者のテンプレートを入手してそれに沿って入稿データを作るとスムーズです。印刷業者ごとにテンプレートが用意されており、サイトからダウンロードできる場合が多いですね。

また、コンポーネントのイラストやアイコンを用意する段階では、著作権に十分注意しておきましょう。イラストは自ら描けるならそれが理想ですが、難しければ次のような手段もあります。

- 知人のイラストレーターに依頼する

- クラウドソーシング(ランサーズやクラウドワークス等)で発注する

- 商用利用可能なフリー素材を探して利用する

フリー素材を使う場合でもライセンス条件を確認しましょう。素材を加工改変する場合は、その範囲が許容されているかもチェックが必要です。

絶対に避けるべきなのは、商用不可の素材や他人の著作物を無断使用したコンポーネントを作ってしまうことです。発売後に権利問題が発覚すると取り返しがつきません。

4. 印刷

ゲームの内容物が揃ったら、製品版の製造(印刷)に取りかかります。少ない部数であれば自宅のプリンタや手作業でも作れなくはないですが、完成品として多数の人に遊んでもらうには、やはり専門の印刷所に依頼するのがおすすめです。

プロに任せれば仕上がりの品質が段違いですし、トランプのようなカードや厚紙ボードの断裁や仕上げまで綺麗にやってもらえます。まずは何を何部くらい作りたいか(カード○種類×○セット、ボード○枚など)を仮決めして、対応してくれそうな印刷会社に見積もり相談してみましょう。その際、納期も必ず確認します。特に、イベントに出展する場合は締切に間に合うよう逆算が必要ですよね。

日本では、同人ボードゲーム製作を請け負う実績のある印刷所がいくつか知られています。たとえば萬印堂、JELLY JELLY PRINTといった業者が代表的です。

カード中心のゲーム100部程度なら1セットあたり数百円~数千円が印刷費用の目安です。当然ながら部数を増やすほど単価は安くなります。

印刷所への入稿形式も事前に確認しましょう。多くの場合、Adobe Illustrator(.ai形式)やPDF形式のデータ入稿が求められます。わからない点は印刷所に問い合わせれば教えてくれますよ。

また、納期(発注から納品までの期間)は業者によって様々です。国内のデジタル印刷中心の所なら1~2週間程度で届くこともありますが、本格的な製造や海外工場を使う場合は1~2か月見ておく必要があります。イベント日程が決まっている場合は、逆算していつまでに入稿すべきかを計画に入れておきましょうね。

印刷所によっては「○月○日までの注文で○月開催イベントに間に合います」といった締切を提示しています。

予算を極力抑えたい場合は、自力で印刷・制作する方法もあります。選択肢としては以下でしょうか。

- コンビニの写真プリント

- 名刺用紙+家庭用プリンタ

- キンコーズ等の名刺印刷サービス

以上の自作手段は小回りと安さが魅力ですが、品質はやはり専門印刷に劣ります。販売するちゃんとした製品にするなら、1000円以上の価格帯で売るゲームは印刷所に依頼するのが望ましいです。

500円程度の廉価なゲームで数十部だけ作る、といった場合には名刺印刷なども検討余地があります。テストプレイや試作品段階では自宅印刷を駆使し、最終製品だけプロに発注するなどメリハリをつけるとよいでしょう。

6. 販売方法を考える

ゲームが完成したら、いよいよ販売です。趣味レベルの個人制作でも、近年はさまざまな販路で自作ボードゲームを頒布・販売することができます。代表的な方法を順に見ていきましょう。

ゲームマーケットに出展して直接販売

日本最大級のアナログゲームイベント「ゲームマーケット(ゲムマ)」にサークル参加し、自らブースを出してゲームを手売りする方法です。ゲームマーケットは年2回(東京)+年1回(大阪)の計3回開催され、ボードゲーム版コミケとも言えるお祭りです。主催は株式会社アークライトで、出展申込は抽選ですが初心者でも意欲があれば参加可能。「ボードゲームを買いたい!」お客さんが集まる最高のマーケットなので一番おすすめの販路です。

ただし開催地が東京・大阪に限られ年3回のみなので、地理的・日程的な制約はあります。出展料はブース形態によりますが、1日1スペースで1万円前後と一定の費用もかかります。当日は自分で接客・販売を行う必要がありますが、試遊卓を出して遊んでもらったり直接感想を聞けたりとユーザーとの交流も醍醐味です。

同人誌即売会で販売

ボードゲーム専門ではありませんが、コミックマーケットなど大規模同人イベントでゲームを頒布する手もあります。コミケは主に本が中心ですが、ゲームやグッズも出品されています。ゲームマーケットに予定が合わない場合や、他のジャンル層にもリーチしたい場合は検討しても良いでしょう。ただしコミケは当選率やジャンル配置の問題もあり、ボドゲ目当ての客層はゲームマーケットほど多くない点には注意が必要です。

ネット通販

インターネット上でゲームを販売する方法です。代表的なのはBOOTHやBASEといったサービスで、自分のネットショップを簡単に開設できます。BOOTHはpixiv運営の通販プラットフォームで、同人ボードゲームも多く出品されています。自前でサイトを作らなくても決済や集客をある程度任せられる利点があります。BASEは独自のショップサイトを作成できるサービスで、在庫管理や決済機能を無料で利用できます。

ネット販売は24時間全国から注文を受けられる反面、「ボードゲームを買おうとしてサイトを訪れる人」自体が少ないと売れません。要するに集客・宣伝は自力なので、Xやブログ、YouTube等で情報発信して認知度を高めないと、ショップを開いてもなかなか売れません。とはいえ、イベントで売れ残った在庫を処分する受け皿としてネット通販は有効ですし、遠方でイベント来れない人にも届けられます。BOOTHでは倉庫サービス(在庫を預けておくと注文ごとに自動発送してくれる)もありますので、忙しい場合は活用できます。

専門店での委託販売

イエローサブマリンなどの、アナログゲーム専門店に商品を置いてもらう方法です。店舗販売の場合、多くは委託販売という形になり、売れた分の一定割合を手数料として店側に取られます。ショップ委託のメリットは、やはりボードゲーム好きのお客さんが集まる場所で展示・販売してもらえることです。ただし誰のゲームでも置いてくれるわけではなく、お店ごとの事前審査があります。ゲームの内容やパッケージのクオリティ、話題性などが問われ、基準を満たさないと断られる場合もあります。審査に通り店頭に並べば、相応に売れる可能性は高まります。在庫を預けっぱなしにできるので管理の手間も減りますが、一定期間売れないと引き上げになることもあります。事前に各店舗の委託条件を調べておきましょう。

以上が主な販売経路です。それぞれにメリット・デメリットがありますので、併用するのがおすすめです。例えばゲームマーケットでできるだけ売り、残りはBOOTHなどのオンライン販売で売る、というのは定番の流れです。ゲームマーケットには新人発掘を目的に来場するお客さんも多いのでまず出展し、現地での反応を見てから、その後、通販で地道に広めていく…といった段階を踏むと良いでしょう。即売会ではお客さんに直接説明できますが、通販ページでは伝わりにくいため、遊び方動画を作って公開したり、レビューを書いてもらったりといったマーケティングも並行して行うと効果的です。

初心者のうちは無理に高望みせず、「まずは○○個売れたら御の字」くらいの気持ちでトライしましょう。どの販路でも、まずそのゲームを知ってもらうことが第一歩です。SNSやブログで制作過程を発信したり、完成品の写真を載せたりして、少しずつ認知度を上げていきましょう。

7. 制作・販売を継続するコツ

価格設定

価格設定は自作ボードゲームを売る際の悩みどころですが、非常に重要なポイントです。価格が高すぎると手に取ってもらえず、低すぎると赤字が膨らみ継続が難しくなってしまいます。

適正価格を決めるために、まず1個あたりの原価を把握しましょう。製造コスト(印刷費・部品代)を総数で割ったものが原価になります。さらにイベント出展費や送料、宣伝費なども含めると実質的な原価はもう少し上がりますが、ひとまず純粋な製造原価で考えます。

重要なのは、原価率100%を超えない価格に設定することです。仮に100個作るのに合計10万円かかった場合、1個あたり原価は1000円です。このゲームを1000円で売ると、全て完売してやっとトントン=利益ゼロになります。(現実には交通費や開発費、人件費を度外視しているので赤字です)

全部売り切れたのにお財布が空っぽ…では、次回作への意欲が湧きづらいでしょう。ですので、「全部売れれば多少プラスになる」くらいの価格設定にするのが理想です。少しでも利益が出れば打ち上げで美味しいものが食べられる!くらいのワクワク感でも、次作への原動力になりますよ。

また、買う人は価格だけでなくクオリティや満足感も重視するので、見合った値付けなら高めでも十分納得してもらえます。逆に無理に値段を下げすぎると、「安かろう悪かろう」と思われ敬遠される恐れもあります。周囲の類似作品の価格帯も調べ、自分のゲームのボリュームや完成度にふさわしい適正価格を検討しましょう。

在庫管理

在庫管理も重要です。何部作るか、売れ残ったらどうするか、といった計画を立てておくことが大切です。初めての頒布では需要が読みにくいですが、作りすぎは禁物です。在庫を抱えすぎると保管場所や金銭的負担が大きく、売れ残りを見る精神的ダメージもあります。

まずは無理のない範囲で生産部数を決めましょう。多くのサークルは初回生産を50~100部程度にすることが多いようです。例えば100部作っておいて、ゲームマーケットで30部売れたら、残りを通販や委託で徐々に売る…といった想定です。完売してしまったら嬉しい悲鳴で、もし追加需要があれば二版目を検討すれば良いでしょう。最近はゲームマーケット終了後に通販希望を募って追加生産するケースもありますので、完売して反響が大きければ増産も視野に入れましょう。

在庫はイベントと通販・委託に配分しておくことも大事です。イベントで全部売り切ってしまうと、その場に来られなかった遠方の方が買えませんし、後から口コミで知った人にも届きません。例えば100部中70部をイベント持ち込み、残り30部は通販在庫にキープ、といった形で販売機会を分散させる方法もあります。特にBOOTH等で事前予約を受け付けておけば、生産数の目安にもなりますし、確実に欲しい人に行き渡りますよ。

8. 制作スケジュールの目安

最後に、初めて自作ボードゲームを完成させ販売するまでのスケジュールと予算計画について解説します。計画的に進めることで、締切に慌ててしまうリスクを減らせます。以下はゲームマーケット出展を念頭に置いた一例ですが、ぜひ参考にしてください。

制作スケジュールの目安(ゲームマーケット出展の場合)

イベント8か月前

ゲームの企画検討開始。テーマや基本ルールの発案、試作着手。アイデア出しとコンセプト固めに十分時間を取ります。面白いアイデア探しが一番のボトルネックになりやすいので、この段階を早めにやりましょう。

イベント6~5か月前

ゲームマーケットのサークル参加申込期限(開催約5か月前)までに、出展作品の概要を決定。申し込み時にジャンルや出展内容を入力する必要があるため、テーマ・ジャンルやゲームの大枠がこの頃までに固まっているのが望ましいです。

イベント5~3か月前

ルールの完成度を高める時期。プロトタイプを繰り返しテストプレイし、不明点の洗い出しと改良を重ねます。コンポーネントの仕様も決定し、必要なら外注(イラスト依頼など)をこの頃までにやっておきます。印刷所も選定し始め、テンプレート入手や見積もり相談を行います。

イベント3か月前

ルールの最終確定とデータ作成の期間です。カードやボードの最終デザイン、ルールブック文章の作成を完了させます。このタイミングで一度第三者にルールブックを読んでもらい誤解がないかチェックできるとベターです。並行してパッケージデザインにも着手します。ゲームマーケット出展者向けには、約3か月前に公式カタログ用のブースカット(広告)提出締切もあるので、紹介文や画像素材を用意します。

イベント2か月前

印刷所へ入稿・発注する時期です。実際の印刷所締切は内容によりますが、特に箱や多くの印刷物がある場合は2か月前には発注したいところです。入稿データに不備があると修正対応で数日~1週間飛ぶこともあるため、余裕をもって入稿しましょう。発注後、サンプル確認や修正が発生する場合もあります。特に海外印刷ではサンプル取り寄せだけで2週間程度かかったりします。国内の印刷でも繁忙期は納期が延びる可能性があるので注意です。

イベント1か月前

製品が手元に届き始めます。届いたら速やかに検品しましょう。部品の欠損や印刷ミスがないか確認します。問題がなければ帳合(セット組み)作業に入ります。カードを箱に詰め、コマやチップを仕分け袋に入れ、ルールブックや得点紙など全コンポーネントを箱に収めます。100セット以上あったりすると地味に重労働ですが、ここを乗り切ればあとは売るだけです。イベント持ち込み分の梱包も行い、在庫を段ボール何箱に分けるか計画します。必要なら宅配搬入の手配や、会場まで運ぶ手段も確認します。

イベント当日

当日はブース設営を手早く行い、サンプル展示やポスター貼りなどでお客さんを迎える準備をします。当日は笑顔でゲームの説明をし、購入者にはお礼を伝えましょう。遊んでもらうため、ルールのポイントを簡潔に話したり、どんな人におすすめか伝えると効果的です。

初参加だったりすると緊張するかもしれませんが、自分のゲームを手に取ってもらえる喜びを噛みしめつつ楽しんでください。

オンライン販売の場合

以上はイベントに出展する場合のスケジュールでしたが、通販のみで販売する場合も大筋は同じです。締切がない分だらだらしてしまいがちなので、「○月○日に発売開始」と自分で締切を設定すると良いでしょう。その日に合わせて逆算し、告知開始日、入稿日、テストプレイ終了日…とマイルストーンを決めていきます。進捗管理にはToDoリストやガントチャートを使うのも有効です。特に複数人で制作する場合は、共有のスケジュール表を作り役割分担と納期を明確にしておきましょう。

また、予算が心配な人は事前に全体の費用見積もりを行っておくと良いです。企画段階でおおよその必要経費をリストアップし、合計額を算出してみましょう。資金が足りなければコンポーネント数を減らす、部数を減らす、イラスト委託を諦めるなど調整が必要です。

以下に主な費用項目を再掲します。

- 印刷費:カードやボード、チップ、説明書、箱などの製造費用。部数×単価+基本料金で決まります。カードゲームだけなら数万円~、ボードや箱があるとさらに数万円追加と考えます。

- 外注費:イラストレーターやデザイナーへの依頼料。相場はピンキリですが、カードイラスト1枚数千円~、ボックスアート数万円など。知人に頼む場合もお礼(現物提供や謝礼)は用意しましょう。

- 備品費:スリーブ、仕分け袋、サイコロやコマなど備品の購入費。100均で揃うものもありますが、意外と嵩むのでリストアップを。

- 出展費:イベント参加費・交通費・宿泊費など。当日手伝いの人がいればその人の交通費も考慮。東京近郊なら交通費は数千円、地方からなら宿泊込みで数万円かかることもあります。

- 宣伝費:名刺、チラシ、ポスターの印刷代など。口コミ任せでも構いませんが、多少は宣伝物を用意すると認知度が上がります。

- 雑費:梱包材(ダンボール・プチプチ)、テープ類、文具など細々したもの。見落としがちですが準備に必要です。これらも1万円弱は見ておくと安心です。

こうした費用を合計し、自分の出せる予算内に収まるか確認します。超えるようなら、ゲーム内容のスリム化(カード枚数削減等)を検討しましょう。最初は利益度外視でも構いませんが、継続するなら無理のない資金計画が必要です。

また最近では、制作費をクラウドファンディングで募る例もあります。CAMPFIREやMakuake等でプロジェクトを立ち上げ、支援者にゲームをリターンとして送る形です。ファンディングは宣伝効果も高いですが、リターン設計やプロモーションに労力を要するため、まずは自己資金で小さく始める方がハードルは低いでしょう。

まとめ

自作ボードゲームの制作は、最初こそ大変に感じるかもしれませんが、進めるうちに「自分の世界が形になる」ワクワクを実感できるはずです。

重要なのは、完璧を目指すよりまず作ってみること。 テストプレイを重ね、改良を続ける過程こそが創作の醍醐味です。

興味があるのであれば、ボードゲームクリエイターの第一歩を、踏み出してみるのも良いでしょう!

ボドゲを作っています

様々なオリジナルゲームを企画・開発。

-1024x726.jpg)