周りの東大や京大の学生、卒業生を見ていると、ボードゲームを好んで遊ぶ人は多い。ありふれたサークルや部活でもボードゲームの集まりが盛んにあるほどだ。

東大生や京大生がなぜ、アナログなゲームに興味を持つのだろうか?京大ボドゲ製作所・中の人としても、何か理由があるのではなかろうか?と思い、ふと考えてみた。

頭を使うことに抵抗がない人が多い

東大や京大の学生は、受験勉強や日々の勉強で膨大な量の情報を処理し、深い思考を必要とする課題にも取り組んでいる。常日頃から、彼らは日常的に「頭を使う」ことに対して抵抗が少ないように見える。

ボードゲームは、派手な音やアクション性がないぶん、思考力や戦略を面白さにしているギミックが多いので「考えること」を楽しめる趣味として好まれているのではないだろうか。

例えば、「カタン」のような有名なボードゲームにも、相手の心理を読みながら戦略を練る必要がある。

また、ゲームで培った問題解決能力を日常生活で活かしている人も多いのかもしれない。京大で現在は起業している友人にも「カードゲームで覚えた戦略の考え方が経営に活きている」という人もいた。

読書などの趣味と比べても、ボードゲームはリアルタイムで展開が変化したり、プレイするたびに異なる展開が生まれたりと、集中して何かを考え判断する力を試す、手軽な手段なのではないかと思う。

ニッチな趣味にも没頭できる人が多い

東大や京大の学生は、好奇心が旺盛で、あまり知られていないニッチな趣味にも積極的に挑戦する傾向があるようだ。ボードゲームは典型的な一例と言えるだろう。

例えば、奥が深い戦略や頭を使った計算を求めるゲーム「7WONDERS」や「アグリコラ」は人気だ。これらのゲームは、プレイヤーが何度も繰り返し遊んで新たな戦略を発見することができる。爆発的に流行るものではなさそうだが、コアなファンは多いのだ。

さらに、ボードゲームは対面でのコミュニケーションを必要とするため、友人や仲間と一緒に楽しむことができる点も人気の理由だ。他のコミュニティと比べて、東大生・京大生同士であればボードゲームの仲間も見つかりやすいため、新しい友だちを作る格好のチャンスになるのだ。

家族の影響でという人もちらほら

実は聞いてみると、ボードゲームを好きになったきっかけが「家族との遊び」にある学生も少なくない。

知っている学生にも、幼少期に家族と一緒にボードゲームを楽しんだ経験を持っていたり、親がボードゲームコレクターだったという人が複数人いる。例えば、「人生ゲーム」や「モノポリー」は特に多く耳にする。

このようなきっかけでボードゲームへの興味が始まっているのではないか。

家族とのつながりを比較的大切にしている東大生や京大生は、なおさら、その思い出の延長線上でボードゲームに対する愛着を持ち続けることが多いともいえる。

親世代がゲームを楽しんでいる姿を見て、子供が興味を持つこともあるだろう。ボードゲームは世代を超えて楽しむことができるため、ただの遊びではなく、家族間のコミュニケーションや交流を促進する意味もあったのだなと改めて思う。

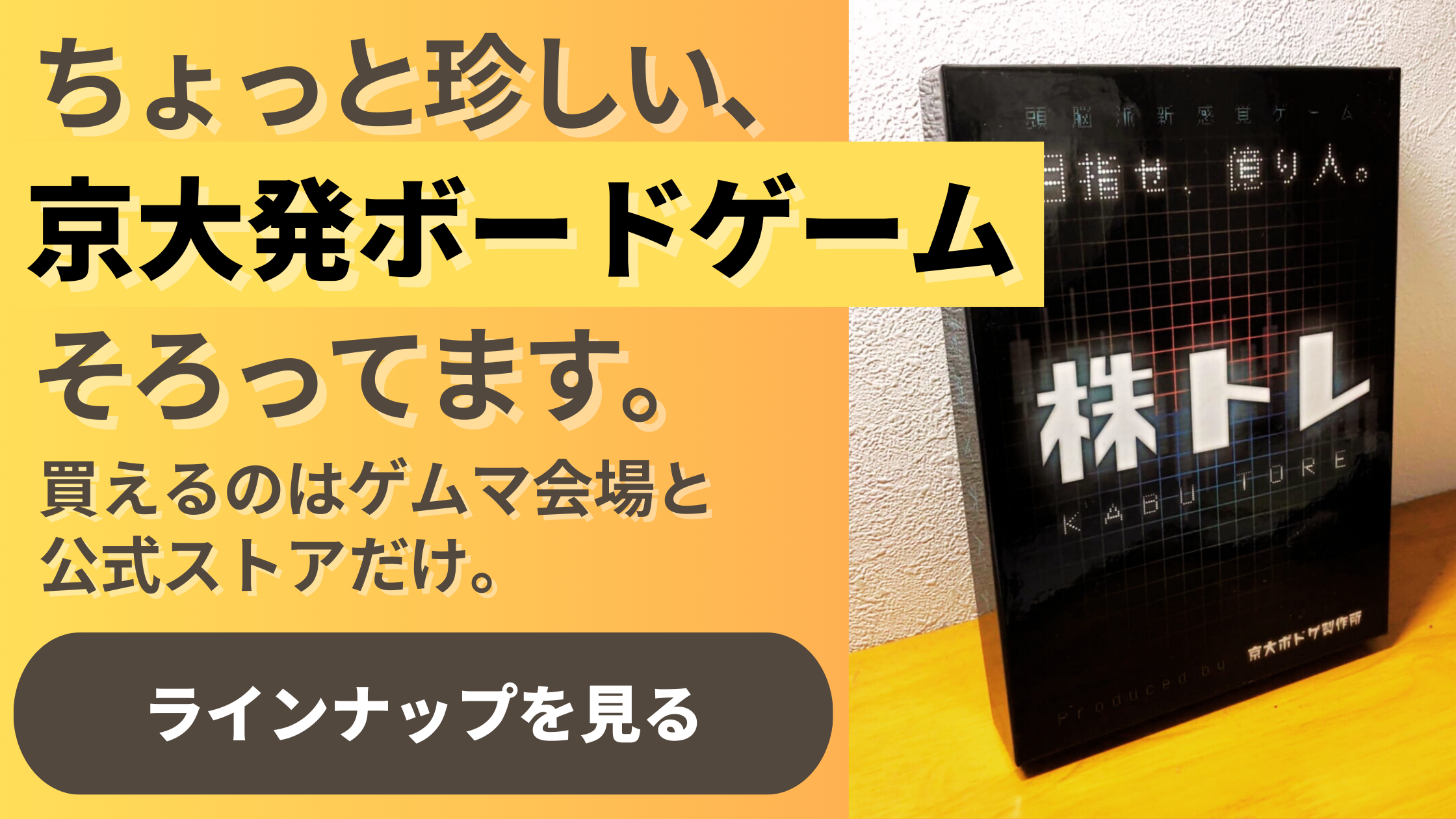

ボドゲを作っています

様々なオリジナルゲームを企画・開発。

-1024x726.jpg)